Князь Василий III Иванович. Василий III: какой след в истории оставил сын Софии Палеолог

Василий Иванович (25.03.1479-03.12.1533) - великий князь Московский и государь всея Руси (1505-1533), сын Ивана III и Софии Палеолог. Его начинают именовать царем. Официальным стал титул «самодержец».

Князь Иван III, умирая, призвал внука Дмитрия и сказал: «Я согрешил перед Богом и пред тобою, заключив тебя и лишив законного наследия. Прости мне сию жестокость. Ты свободен, иди и пользуйся своим правом!» Проверить достоверность этого разговора трудно, но поверить в его реальность - еще труднее!

Иван III, если болезнь не лишила его здравого ума, должен был знать, что сын Василий, который являлся соправителем отца в последние 3 года, имел во дворце много преданных слуг. Разве справедливо поступил дед, признавший грех и отправивший внука «пользоваться своим правом», не объявив об этом во всеуслышание?!

Князь Василий III. С немецкой гравюры XVIв.

Дмитрий, совсем еще кроткий и юный, нежно простился с умирающим и... оказался в руках слуг своего дяди. Племянника (законного наследника с точки зрения той схемы передачи власти, о которой мечтал еще митрополит Алексий!) препроводили в темницу. Если поверить в правдивость описанной Сигизмундом Герберштейном сцены, то Василий III является обыкновенным узурпатором власти. Историки, называя «царствование Василия продолжением Иванова» и описывая в подробностях правление этого самодержца, как-то вскользь, словно бы с неохотой повествуют об описанных событиях в судьбе сына Софии Палеолог.

В какой именно темнице сидел сын Ивана Молодого - неизвестно, и это дает возможность считать, что Дмитрий провел последние годы жизни под домашним арестом. Так или иначе, законный, венчанный на царство прямой наследник Ивана III был надежно нейтрализован Василием III.

БРАТ КНЯЗЬ ДМИТРИЙ

В 1506г. великому князю сообщили, что пленный царевич Куйдакул хочет принять православную веру. Пленника вызвали из Ростова в Москву, привели к самодержцу. Василий в присутствии священнослужителей побеседовал с Куйдакулом и остался доволен: приятный молодой человек, не упрямый, спокойный.

Как раз то, что и нужно было великому князю для осуществления задуманного дела. Однажды утром вышелКуйдакул в окружении великокняжеского двора на берег Москвы-реки и в торжественной обстановке принял крещение по православному обряду, стал Петром, а еще через месяц казанский царевич женился на Евдокии - сестре Василия III. Повезло пленнику. Пришелся он ко времени: великий князь решил сбросить Магмет-Аминя с казанского престола.

Крупное войско во главе с Дмитрием, братом Василия, отправилось в Казань и потерпело поражение. Василий послал на Казань князя Василия Холмского, предупредив брата, чтобы тот не лез в драку. Дмитрий, неискушенный в военном деле, решил отыграться за поражение. Казанский хан, уверенный, что русские, крепко побитые, побегут в Москву, вышел со свитой на Арский луг, где люд готовился к открытию знаменитой ярмарки.

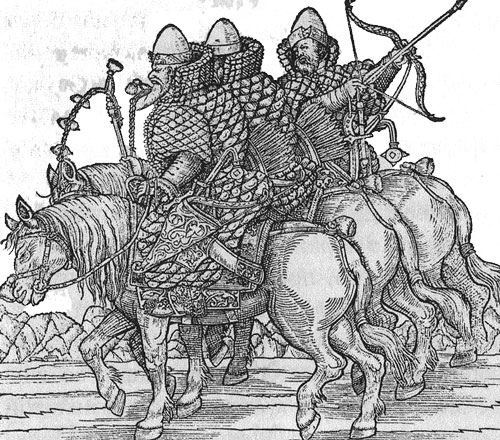

Вооружение русских воинов. Гравюра из «Записок» С. Герберштейна. XVI в.

Дмитрий внезапно атаковал Магмет-Аминя. Переполох у казанцев был полный. Почти не сопротивляясь, они ринулись, давя друг друга, к крепости. У русских появилась великолепная возможность ворваться в Казань на плечах противника. Дмитрий не сделал этого. Он увидел на Арском лугу богатые шатры, а на лотках напитки и яства и разрешил русским повоевать с купцами. Его воины набросились на купцов, ограбили их, устроили шумный пир до глубокой ночи. Магмет-Аминь долго смотрел со стен крепости, как орудуют на лугу русские и, когда они совсем потеряли бдительность, налетел на них смертельным ураганом. Полегло русских в той резне множество. Остатки войска позорно бежали, хотя сил еще было достаточно, чтобы организовать достойный отпор.

После бесславного похода на Казань Дмитрий отправился в свой удел в Углич, где и жил тихо и спокойно. Так спокойно, что даже жениться не рискнул, умер в 1521г. безбрачным в возрасте 37 лет. За три года до его смерти умер еще один брат Василия III - Семен Иванович. Тоже безбрачный. Это странное совпадение в судьбе двух братьев великого князя позволило историкам предположить, что русский самодержец силой не разрешал жениться Семену и Дмитрию.

Конец Псковской вольнице

В 1506г. умер Александр - король польский и великий князь литовский. Василий III утешил вдову Елену, свою сестру, а заодно попросил оказать ему содействие в важном деле.

Русский самодержец хотел занять престол польский и литовский, объединить три сильные европейские державы. Не успела Елена прочитать письмо брата и выслушать от доверенного лица его просьбу, как преемником ее супруга объявили Сигизмунда - брата Александра. Отношения с ним у великого князя не заладились.

Мирные переговоры срывались. В 1508г. из Москвы сбежал Константин Острожский, чуть позже из Литвы в Москву перебежал князь Михаил Глинский. Узнав, что Василий, Менгли-Гирей и волохи готовят с разных сторон нападение на Литву, Сигизмунд сам пошел в наступление. Константин Острожский повел литовские полки в Москву! Великий князь вовремя отреагировал на ход противника, и война закончилась с некоторым моральным и позиционным преимуществом Сигизмунда. Король польский предложил мир. Василий благоразумно не отказался.

Через некоторое время Менгли-Гирей подтвердил дружественные отношения с Василием III. В 1509г. Московское государство заключило 14-летний мирный договор с Ливонией.

В том же году Василий III осуществил великолепную операцию, которой позавидовали бы знатные хитрецы разных эпох.

Осенью он с огромной свитой отправился в Новгород. Сопровождали его брат Андрей, царевич Петр, царь Летиф, коломенский епископ Митрофан, бояре... О цели поездки не знал никто. Василий III приехал в Новгород, и «народ с радостью встречал юного монарха: он ехал медленно и с величием». Жители Пскова послали в Новгород семьдесят бояр.

Великий князь принял их, взял дар Псковской земли, выслушал приветствия и жалобу, которую ждал больше, чем даров и сладкозвучных слов. «Обижены мы твоим наместником, а нашим князем Иваном Михайловичем Репней и его наместниками в псковских городах и их людьми».

Я вас, свою вотчину, буду жаловать и оборонять, как отец наш и деды наши! Ступайте, я найду на них управу, - сказал Василий. - Пусть приедут все недовольные Репней, я их выслушаю и рассужу по чести.

Радостные возвратились послы в Псков, оповестили всех о решении великого князя. Знатные псковичи написали в волости письма, в которых предлагали согражданам ехать в Новгород и докладывать все о проделках Репни. Псковичи валом повалили в Новгород жаловаться не только на Репню, но и друг на друга! Много их прибыло на суд. Василий (с ним было войско) стал строже, повелел, чтобы к нему явились посадники и купеческие старосты якобы для очной ставки с наместником. А если посадники не приедут, то «будет вся земля виновата!». А раз «вся земля виновата», то пойдет Василий на Псков войной.

Поняли псковичи, на какой крючок попались, да деваться было некуда. Девять посадников, купеческие старосты всех рядов, а за ними бояре да воеводы явились в Новгород. И еще несговорчивее стал Василий. «Собирайтесь все, кто приехал, ко дню Крещения Господня в архиерейский дом, и я разберу ваши жалобы», - сказал он.

6 января 1510г. чиновники, бояре, купцы, воеводы Пскова вошли в палату архиерейского дома и замерли. Василий в архиерейский дом не пришел. Бояре великокняжеские пришли вместо него и сказали: «Вы пойманы Богом и государем Василием Ивановичем». И весь сказ!

И заплакали псковичи слезами горькими, послали к Василию Ивановичу людей, просили помиловать свою «вотчину старинную». Молча выслушал их просьбу князь, а затем в Псков явился дьяк Третьяк Долматов и зачитал на вече грамоту: «Если вы, вотчина моя, посадники псковские и псковичи, еще хотите по-старому пожить, то должны исполнить две мои воли: чтобы не было у вас веча и колокол вечевой сняли долой, чтобы в Пскове было два наместника». А иначе, сказал дьяк Третьяк, у государя наготове войско, и пойдет он войной на Псков, и уж тогда добра от него не ждите.

Печать великого князя Василия III. С договора, заключенного в 1514г. с императором Священной Римской империи Максимилианом I

Псковичи молча выслушали приговор своей вольнице, поклонились послу и перенесли решение важного вопроса на утро. Как говорится в «Повести о Псковском взятии», всю ночь во всех домах города горько плакали псковичи. Прощались с вече, с колоколом. Простились. А утром дьяк Третьяк выслушал речь посадника, признавшего требования великого князя, и приказал снять вечевой колокол. Псковичи опять плакали. А колокол молчал. Его отвезли в Новгород.

Василий III приехал в Псков победителем. На бывшей вечевой площади собрались жители. Им сообщили, что «Божиею милостию царь и государь всея Руси объявляет вам свое жалованье; не хочет вступаться в вашу собственность: пользуйтесь ею, ныне и всегда. Но здесь не можете остаться: ибо вы утесняли народ и многие, обиженные вами, требовали государева правосудия. Возьмите жен и детей; идите в землю Московскую и там благоденствуйте милостию великого князя».

В Москву переселили 300 семейств, самых знатных. Людей, чином пониже и беднее, успокоили: не будет великий князь вас выселять и притеснять. Но веры этим словам не было. Псковичи, не желавшие покидать родной город, постригались семьями, лишь бы их не трогали. То было молчаливое неприятие действий центральной власти.

Василий III нанес побежденным последний, страшный удар. Он «велел быть наместниками во Пскове боярину Григорию Федоровичу Давыдову и конюшему Челяднину, а дьяку Мисюрю ведать дела приказные, Андрею Волосатому ямские; определил воевод, тиунов и старост в пригороды; установил новый чекан для монеты и торговую пошлину, дотоле неизвестную в земле Псковской, где купцы всегда торговали свободно и не платя ничего; раздал деревни сосланных псковитян московским боярам; вывел всех граждан из Застенья или Среднего города, где находилось 1500 дворов; указал там жить одним государевым чиновникам, боярским детям и москвитянам, а купеческие лавки перенести из Довмонтовой стены в Большой город; выбрал место для своего дворца и заложил церковь Святой Ксении, ибо в день ее памяти уничтожилась вольность Пскова; наконец, все устроив в течение месяца, оставив наместникам тысячу боярских детей и 500 новгородских пищальников, с торжеством поехал в Москву, куда отправился за ним и вечевой колокол. В замену убылых граждан триста семейств купеческих из десяти низовых городов были переселены во Псков».

Могущество и экономическая самостоятельность города были подорваны в одночасье. Иностранные купцы и ремесленники покинули Псков. Опустели когда-то шумные пригороды.

Сила Московских князей

В первой половине XVI в. силу московских князей почувствовали не только казанские, астраханские, крымские и ногайские ханы. Не только великий князь литовский, король польский, магистр Ливонского ордена, шведский король Густав I Эриксон Ваза, который окончательно освободил свою страну от господства датчан, но и датские короли, императоры Священной Римской империи, папа Римский, султаны Османской империи, шахи Персии и даже Великие Моголы, основавшие в Индии новую династию.

Авторитет русского государства был чрезвычайно высок, но у каждого повелителя соседних держав, а также стран «второго кольца вокруг Руси» и даже совсем отдаленных от Москвы стран имелись корыстные интересы в Восточной Европе. Великому князю нужно было действовать очень мудро. Если, например, для Бабура и его сына Хумаюна Россия была важна как страна, вдоль границ которой протекает Волга, торговая дорога из Европы в Азию, ясно, что никакой военной опасности Великие Моголы для Москвы не представляли.

А вот Османская империя, медленно заглатывавшая Причерноморье, уже стала выходить на рубежи Киевской Руси, а это радовать Москву не могло. Стамбул, усиливаясь, усиливал крымских ханов, а те усиливали антимосковские настроения казанских и астраханских ханов. Папы Римские не раз предлагали Ивану III и Василию III соединить усилия христиан в борьбе с неверными под знаменами Католической церкви, но это было опасное для Москвы предложение! Великие князья не хотели отказываться от христианского мира, но отвергали возможность слияния двух ветвей христианства под главенством папы Римского и не могли воевать с мощной Османской империей.

Присоединение Рязани князем Василием III

В 1517г., вслед за Муромом и Черниговом, великий князь Василий III присоединил к Московским владениям Рязанское княжество. До этого в нем несколько лет от лица малолетнего сына Ивана господствовала княгиня Агриппина. Но сын вырос. Ему захотелось самостоятельно править в богатом и выгодно расположенном княжестве. В одиночку справиться с великим князем он не мог, хотя и заявил о своих намерениях. Василий III выслушал его спокойно, ничем не выдав свой гнев.

Иван вернулся в Рязань и послал людей к крымскому хану с предложением заключить союз и скрепить его семейными узами. Магмет-Гирей согласился выдать за Ивана свою дочь. Василий III, опять же ничем не выдавая своих планов, призвал к себе Ивана. Тот не сразу, но согласился поехать в Москву. Великий князь, поймав птичку в клетку, не церемонился. Обвинив Ивана в измене, он отдал его под стражу, взял Рязань, отправил Агриппину в монастырь. Рязанское княжество дало стране мед и птицу, зверя, рыбу и хлеб, а также воинов. Из города выселили знатных бояр, а воеводой в Рязани стал Хабар Симский.

Нападение Марат-Гирея на Москву

В тот же год Магмет- Гирей ворвался в пределы Московского государства и, поддержанный крымским ханом Саип-Гиреем, подошел к Москве. Налетчики сожгли монастырь Святого Николая на Угреше, село Остров и расположились станом на Воробьевых горах. Попивая мед, Магмет-Гирей смотрел на Москву и не знал... что делать дальше!

Московские бояре вышли с дарами на переговоры. Магмет-Гирей дары принял и выдвинул потрясающее по глупости условие: обещал покинуть пределы русского государства, если Василий III будет платить ему дань. То ли меду перепил Магмет-Гирей, то ли приболел, но московские бояре выслушали его и вскоре явились к хану с грамотой, в которой Москва обязалась выплачивать Крыму дань. Опять дань? Да нет, конечно же! Времена дани для Руси прошли; это понимали султан, папа Римский, Бабур. Это понимал и Магмет-Гирей, и его по-детски глупую выходку с грамотой можно объяснить лишь воздействием меда.

Крымское войско отправилось с обозом и пленными на юг. Около Рязани Магмет-Гирей разбил лагерь, повелел Хабару Симскому явиться к нему как даннику. Рязанский воевода отказался: пока, мол, грамоту не увижу, не поверю, что Русь стала данником Крыма. Магмет-Гирей послал ему грамоту. Хабар Симский взял ее в руки, подержал, прочитал и передал важный документ... верным людям. И приказал пушкарю, немцу Иордану, сделать выстрел в скопление вражеских воинов, которые, пока шли переговоры, осторожно подбирались к крепости, надеясь неожиданным броском овладеть ею. Выстрел был удачным. Много налетчиков погибло, остальные разбежались.

Магмет-Гирей, потерявший и грамоту, и уверенность воинов, стал юлить. Потребовал выдать ему немца Иордана - получил отказ; обещал жестоко отомстить рязанцам, но вдруг поспешил домой, напуганный известием о вторжении в Крымское ханство астраханцев. Горе-мечтатель! Над ним нависла с юга глыба Османской империи, с востока его то и дело кололи астраханцы, на севере прижимала его к морю Литва и Польша, в Запорожье рождалась казачья вольница, с запада угрожали венгры, а он вздумал дань требовать с Москвы...

Самым верным делом для крымцев были набеги на соседей. На большее им рассчитывать не приходилось. И когда они поняли свое историческое предназначение - налетать исподтишка и грабить беспощадно, - дела у них пошли неплохо. 200 с лишним лет, вплоть до Григория Потемкина, они будут довольно успешно заниматься этим промыслом. Может быть, впервые осознал историческую миссию Крымского ханства именно Магмет-Гирей. Не получилось у него с данью. Перехитрил его Хабар Симский. Вернулся он домой без грамоты. Но зато с какой добычей!!! Такую дань не получали и золотоордынские ханы.

Зачем она - дань?! Зачем брать у людей богатство просто так? Это расслабляет народ, приучает его к безделью, отучает воинов воевать. Это очень плохо! Особенно для небольшого Крымского ханства, народ которого, окруженный сильными, быстрорастущими державами, постоянно должен был быть в полной боевой готовности. Крымские ханы о дани больше не помышляли, добывали богатства собственными руками, и - вот что показательно! - просуществовало Крымское ханство 340 лет - с 1443 по 1783 гг. Больше, чем Золотая Орда!

Измена Василия Шемякина

В 1517г. Василию III доложили, что Василий Шемякин, князь Новгород-Северский, налаживает связи с Литвой и готовит измену. Внук Дмитрия Шемяки, узнав о грязном доносе, написал великому князю: «Прикажи мне, холопу твоему, быть в Москве, да оправдаюсь изустно и да умолкнет навеки клеветник мой... Исследуй дело: если я виновен, то голова моя пред Богом и пред тобою».

Василий III призвал Шемякина к себе, и удельному князю удалось оправдаться. Пять лет он не давал поводов для обвинений. Но не понял он, что наговор был не случаен, что самодержец дал обладателю последнего удела возможность самому признать власть Москвы. В 1525г. самодержцу вновь доложили об измене Шемяки. Вместе с митрополитом Даниилом великий князь Василий III написал ему письмо, в котором, обещая неприкосновенность, призвал его прибыть в столицу.

Василий Шемякин исполнил повеление. Великий князь встретил гостя радушно, но через несколько дней повелел бросить его в темницу. У супруги последнего удельного князя отняли всех боярынь ее пышной свиты.

Василий Шемякин умер в 1529г. в оковах. Его сын Иван скончался иноком Троицкого монастыря в 1561г.

Макарьевская ярмарка

В 1524г. Василий III послал на Казань войско, но русские воеводы, осадив крепость, довольствовались миром в обмен на богатые дары и обещание казанцев исполнить все требования великого князя. Самодержец предал опале Ивана Вельского, и лишь защита митрополита спасла полководца от большой беды. Затем в Москву явились послы Казани, обещали быть во всем послушными воле великого князя и просили его утвердить на казанском троне царя Сафа-Гирея.

Василий выполнил их просьбу, но, не доверяя восточному соседу, нанес серьезный удар по экономике Казанского ханства.

Он повелел открыть новую ярмарку, запретив русским купцам торговать на Казанской ярмарке. Место избрали в Нижегородской земле на берегу Волги, неподалеку от монастыря Святого Макария Унженского. Макарьевская ярмарка не сразу принесла ожидаемые плоды, но со временем стала знаменитой: сюда приезжали люди из Астрахани, Персии, Армении и других стран. Казанцы терпели огромные убытки.

Князь Василий III и наследник

В 1525г. великий князь Василий III вспомнил о передаче власти, «вспомнил» - это неверно сказано. Помнил о ней он всегда. Но если раньше у него была надежда на то, что Соломония родит наследника сына, то сейчас, когда со дня свадьбы прошло 20 лет, надеяться уже было не на что.

Василий принял решение и стал действовать. Великий князь решил отправить (естественно, добровольно!) первую супругу в монастырь, собрал самых именитых людей на совет и сказал, что отсутствие прямого наследника может привести государство к великим потрясениям.

С этим все согласились. Затем он, обвинив Соломонию в бесплодии, спросил, абсолютно уверенный в ответе, нужно ли ему развестись с супругой и жениться во второй раз?

Каково же было удивление Василия, когда он услышал отрицательный ответ от инока Василия Косого (бывшего князя Патрикеева), Максима Грека и князя Семена Федоровича Курбского! Эти люди совершили немало подвигов во славу русского народа! Семен Федорович Курбский покорил Пермь и Югру, это укрепило экономическое положение великих князей, сопутствовало успехам Ивана III и Василия III. Однако митрополит Даниил и почти все духовенство одобрило план Василия.

Соломония не согласилась добровольно уходить в монастырь. Ее вывезли из дворца и в Рождественском девичьем монастыре митрополит и советник великого князя Иван Шигона насильно постригли и отправили в Суздальский Покровский монастырь. Через некоторое время, как гласят недостоверные легенды, выяснилось, что Соломония была беременна! Сигизмунд Герберштейн (императорский посол в Москве) писал, что Соломония родила сына, назвала его Георгием, но отказалась показать его слугам великого князя, заявив, что «они недостойны видеть ребенка, а когда он облечется в величие свое, то отомстит за обиду матери».

Василий, узнав об этом, раскаивался, - может быть уже даже чистосердечно. Но у него к тому времени была уже вторая жена, с которой тех же самых забот хватало: не рожала Елена Глинская - племянница Михаила Глинского.

Пир князя Василия III в селе Коломенское с митрополитом и боярами после освящения церкви Вознесения. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI в.

Великий князь не раз ездил с ней по святым местам, они молились в Переяславле и Ростове, Ярославле и в Вологде, на Белоозере. Елена пешком ходила в отдаленные обители, щедро раздавала милостыню, неустанно молилась, просила Бога послать ей сына. «Ничто не помогало... пока, наконец, царственная чета не прибегла в своих молитвах к преподобному Пафнутию Боровскому. Только тогда Елена сделалась беременной. Радость великого князя не имела предела».

25 августа Елена родила Ивана IV Васильевича. Летописцы утверждают, что в тот самый счастливый для Елены Глинской миг, когда появился на свет ее сын, в небе вспыхнула громадная молния и раздались небывалой силы громовые удары... Через год Елена родила еще одного сына - Юрия.

Летом 1533 г. на охоте под Волоком Ламским на левой ноге великого князя появился подкожный нарыв. Василий III не обратил на него внимания, но от нарыва пошла по телу страшная боль, и великий князь слег. Болезнь быстро прогрессировала. Великого князя перевезли в Иосифа-Волоколамский монастырь. Он отслушал литургию и отправился в Москву, повелел сопровождавшим его принять все меры, чтобы въезд в столицу был тайным.

Великий князь Василий III вводит во дворец свою невесту Елену Глинскую (с рис. К. Лебедева)

Сразу по приезде Василий III собрал совет и дьяки написали новую духовную грамоту. Отдав последние распоряжения, великий князь попросил митрополита Даниила и епископа Коломенского Вассиана постричь его, и он, спокойный, скончался.

Митрополит Даниил тут же, в передней избе, взял у братьев великого князя -Андрея и Юрия - клятву в том, что они будут служить верой и правдой Ивану Васильевичу и Елене. Братья целовали крест. За ними дали клятву верности новому повелителю бояре и боярские дети. Митрополит, сделав главное на этот час дело, отправился утешать Елену. Великая княгиня, увидев его, братьев и бояр, все поняла и упала в обморок.

Хотя его сына, Ивана Грозного, вспоминают чаще, именно Василий III во многом определил как векторы политики государства, так и психологию русской власти, готовой идти на все, ради своего сохранения.

Запасной царь

На троне Василий III оказался благодаря успешной борьбе за власть, которую проводила его мать, София Палеолог. Соправителем своим отец Василия, Иван III, ещё в 1470 году объявил своего старшего сына от первого брака Ивана Молодого. В 1490 году Иван Молодой скоропостижно скончался от болезни и за власть принялось бороться две партии: одна поддерживала сына Ивана Молодого Дмитрия Ивановича, другая - Василия Ивановича. София и Василий перестарались. Их заговор против Дмитрия Ивановича был раскрыт и они даже подверглись опале, но Софию это не остановило. Она продолжала влиять на власть. Ходили слухи, что она даже ворожила против Ивана III. Благодаря распускаемым Софией слухам, ближайшие сподвижники Дмитрия Ивановича попали в немилость к Ивану III. Дмитрий стал терять власть и тоже попал в опалу, а после смерти деда был закован в кандалы и скончался спустя 4 года. Так Василий III, сын греческой принцессы, стал русским царем.

Соломония

Первую жену Василий III выбрал в результате смотра (1500 невест) ещё при жизни отца. Ей стала Соломония Сабурова, дочь писца-боярина. Впервые в российской истории правящий монарх брал себе в жены не представительницу княжеской аристократии или иностранную принцессу, а женщину из высшей прослойки «служилых людей». Брак 20 лет был бесплодным и Василий III пошёл на крайние, беспрецедентные меры: он первым из русских царей сослал жену в монастырь. По части детей и наследования власти у Василия, приученного бороться за власть всеми возможными способами, был «пунктик». Так, боясь, что возможные сыновья братьев станут претендентами на трон, Василий запрещал своим братьям вступать в брак, пока у него не родится сын. Сын так и не родился. Виновата кто? Жена. Жену - в монастырь. Надо понимать, что это было очень неоднозначное решение. Выступавшие против расторжения брака Вассиан Патрикеев, митрополит Варлаам и преподобный Максим Грек были сосланы, причем митрополит впервые в русской истории был лишен сана.

Кудеяр

Существует легенда, что во время пострига Соломония была беременна, родила сына Георгия, которого передала «в надежные руки», а всем объявила, что новорожденный скончался. После этот ребенок стал знаменитым разбойником Кудеяром, который со своей ватагой грабил богатые обозы. Этой легендой очень интересовался Иван Грозный. Гипотетический Кудеяр приходился ему старшим сводным братом, а значит мог претендовать на власть. Эта история, скорее всего, народный вымысел. Желание «облагородить разбойника», а также дать себе поверить в нелегетимность власти (а потому возможность её свержения) свойственно русской традиции. У нас, что ни атаман, то законный царь. В отношении Кудеяра же, персонажа полумифического, существует столько версий его происхождения, что хватило бы на полдюжины атаманов.

Литовка

Вторым браком Василий III женился на литовке, юной Елене Глинской. «Весь в отца», он женился на иностранке. Только через четыре года Елена родила первенца - Ивана Васильевича. Согласно легенде, в час рождения младенца будто бы разразилась страшная гроза. Гром грянул среди ясного неба и потряс землю до основания. Казанская ханша, узнав о рождении царя, объявила московским гонцам: «Родился у вас царь, а у него двои зубы: одними ему съесть нас (татар), а другими вас». Эта легенда стоит в ряду многих, сочиненных про рождение Ивана IV. Ходили слухи, что Иван - незаконорожденный сын, но это маловероятно: экспертиза останков Елены Глинской показла, что у неё были рыжие волосы. Как известно, Иван тоже был рыжим. Елена Глинская была похожа на мать Василия III, Софию Палеолог, с властью она управлялась не менее уверенно и страстно. После смерти своего мужа в декабре 1533 года она сделалась правительницей Великого княжества Московского (для этого она отстранила регентов, назначенных мужем). Таким образом, она стала первой после великой княгини Ольги (если не считать Софию Витовтовну, власть которой во многих русских землях вне Московского княжества была формальной) правительницей русского государства.

Итальяномания

Василий III унаследовал от отца не только любовь к волевым заморским женщинам, но и любовь ко всему итальянскому. Нанятые Василием Третьим итальянские зодчие строили в России церкви и монастыри, кремли и колокольни. Охрана Василия Ивановича состояла также сплошь из иностранцев, и итальянцев в том числе. Они жили в Наливке, «немецком» поселении в районе современной Якиманки.

Брадоборец

Василий III был первым русским монархом, освободившимся от волос на подбородке. По легенде, он подстриг бороду, чтобы выглядеть моложе в глазах Елене Глинской. В безбородом состоянии он проходил недолго, но это Руси чуть не стоило независимости. Пока Великий князь щеголял гладковыбритой молодостью, в гости пожаловал крымский хан Ислям I Герай в комплекте с вооруженными редкобородыми земляками. Дело грозило обернуться новым татарским игом. Но Бог сохранил. Сразу же после победы, Василий снова отпустил бороду. Дабы не будить лиха.

Борьба с нестяжателями

Время правления Василия III отмечено борьбой «нестяжателей» с «иосифлянами». Очень непродолжительное время Василий III был близок к «нестяжателям», но в 1522 г. вместо попавшего в опалу Варлаама на митрополичий престол был назначен ученик Иосифа Волоцкого и глава иосифлян Даниил, сделавшийся горячим сторонником укрепления великокняжеской власти. Василий III стремился обосновать божественное происхождение великокняжеской власти, опираясь при этом на авторитет Иосифа Волоцкого, который в своих произведениях выступал как идеолог сильной государственной власти и «древляго благочестия». Этому способствовал и возросший авторитет великого князя в Западной Европе. В договоре (1514 г.) с императором «Священной Римской империи» Максимилианом Василий III был даже назван царем. Василий III был жесток со своими противниками: в 1525 и 1531 гг. дважды подвергался осуждению Максим Грек, которого заточили в монастырь.

«А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?..». НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА БЕЗЫМЯННОЙ МОГИЛЫ

Летом 1934 года произошло открытие, важность которого историки смогли почувствовать лишь долгое время спустя. Директор Суздальского краеведческого музея Алексей Дмитриевич Варганов, производя раскопки в соборе Покровского монастыря, вскрыл небольшую гробницу. Гробница находилась между погребениями некоей "старицы Александры", умершей в 1525 году, и "старицы Софьи", известной в миру под именем Соломонии Юрьевны Сабуровой, великой княгини Соломонии, первой жены Василия III Ивановича...

Кто прав? На маленькой белокаменной плите, лежавшей в усыпальнице Покровского собора, надписи не было. По орнаменту на камне, по способу его обработки надгробие можно было отнести скорее к первой половине XVI века, а не к началу XVII, как следовало бы, будь это могила Анастасии. А по костям ребенка вообще трудно точно определить, мальчик это или девочка. Но под плитой, в деревянной колоде, лежал не скелет ребенка, а... просто сверток тряпья! Шелковую, шитую серебряной нитью рубашечку перепоясывал шитый жемчугом свивальник.

Эта находка поставила археологов в тупик. Подобные ложные захоронения носят наименование кенотафов. Они известны по мировой практике. Встречаются пустые курганы-кенотафы древнерусского времени, но для периода XIV– XVI вв. ничего похожего ранее не находилось. Инженером Г. Л. Григорьевым была выдвинута интересная версия, позднее развитая и дополненная писателем А. Л. Никитиным. Они предположили, что разгадка таится в семейной драме великого князя московского Василия III и его первой супруги Соломонии (Соломониды) Сабуровой.

Большинство летописцев согласно указывают, что в последних числах ноября 1525 года великий князь Василий III развелся со своей женой - великой княгиней Соломонией после примерно двадцати одного года совместной жизни. Причина развода - отсутствие наследников, "бесплодие" супруги.

Развод нужен был Василию III, чтобы жениться на Елене Васильевне Глинской. То был беспримерный шаг для Руси того времени. Во-первых, уход в монастырь одного из супругов дозволялся православной церковью лишь при обоюдном согласии обоих; во-вторых, ни о каком новом браке при живой первой жене и речи быть не могло! Если вообще второй брак (после смерти жены) церковь допускала с трудом, считая его?полузаконным?, то этот никаким образом не мог быть оправдан и расценивался как прелюбодеяние.

Очевидец описываемых событий барон Сигизмунд Герберштейн дважды посетил Москву в первой четверти XVI века, исполняя дипломатические поручения германского императора Максимиллиана I и эрцгерцога Фердинанда. Первый раз он появляется в России 1517 году, вторично? в конце 1525 года.

Герберштейн владел русским, польским словенским языками. В предисловии к своей книге " Записки о московских делах" он предупреждает, что излагаемые сведения получены им не от одного какого-либо собеседника, но тщательно проверены путем "перекрестных допросов" нескольких.

Герберштейн рассказывает о "деле Соломонии" чрезвычайно любопытные подробности. Соломония, по словам Герберштейна, от пострижения отбивалась, сорвала с себя и топтала ногами монашеский куколь. "Возмущенный этим недостойным поступком, Иоанн Шигоня, один из первых советников, не только выразил ей резкое порицание, но и ударил ее бичом, прибавив: "неужели ты противишься воле Государя? Неужели медлишь исполнить его повеление?" После этих слов она, упав духом, громко заявляет в присутствии всех, что надевает куколь против воли и по принуждению, и призывает Бога в мстители столь великой обиды".

Свободный теперь Василий женится на Елене Глинской. Но вдруг возникает слух, что Соломония беременна и даже скоро разрешится. Этот слух подтверждали две почтенные женщины, супруги первостепенных советников, казнохранителя Георгия Малого и постельничего Якова Мазура, и уверяли, что они слышали из уст самой Соломонии признание в том, что она беременна и скоро разрешится.

Услышав это, государь сильно разгневался и удалил от себя обеих женщин, а одну, супругу Георгия, велел даже подвергнуть бичеванию за то, что она своевременно не донесла ему об этом. Затем, желая узнать дело с достоверностью, он посылает в монастырь, где содержалась Соломония, советника Теодорика Рака и некоего секретаря Потата и поручает им тщательно расследовать правдивость этого слуха.

" Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые утверждали нам за непреложную истину, что Соломония родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребенка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, то она, говорят, отвечала им, что они недостойны того, чтобы глаза их видели ребенка, а когда он облечется в величие свое, то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, будто она родила." (ц)

Интересно? Безусловно! Приводя две версии слухов, Герберштейн фактически передает мнения двух враждебных группировок. Для первой из них рождение сына у Соломонии выгодно, оно демонстрирует?неправоту? Василия III, для другой? появление этого сына крайне нежелательно. Ведь если слух справедлив, сын Соломонии должен стать законным наследником престола, даже если бы на следующий год родился сын и у Елены! Старший сын великого князя и, что не менее важно, от первой, законной жены! Другое дело, если бы Соломонию удалось уличить в измене, в?прелюбодеянии?, но даже о самой возможности этого, судя по документам, речи никогда не заходило.

Такова юридическая сторона дела. Но историк не в праве основываться на одном известии, даже рассказе очевидца, если оно не подтверждается другими свидетельствами. А их нет! Вот почему обычно считали, что сообщение Герберштейна всего лишь передает слух, пущенный сторонниками Соломонии, в первую очередь Сабуровыми.

Открытие А. Д. Варганова снова поставило этот вопрос на обсуждение. Но здесь мнения историков разделились! Для тех, кто отрицал существование Георгия, "кукла" была доказательством, что Соломония инсценировала смерть ребенка, когда в Покровский монастырь Прибыла вторая комиссия, могущая уличить ее в обмане.

Другие историки полагали, что опальной великой княгине удалось спасти сына, и ложное погребение - один из способов помешать проискам Глинских, которые не остановились бы перед ядом и кинжалом, чтобы уничтожить возможного претендента на престол. В пользу второй версии говорили и некоторые факты.

Во-первых, никто из духовенства и "руководства" Покровского монастыря не пошел бы на чреватый опасностью обман властей только ради репутации Соломонии.

Во-вторых, совершение погребального обряда над "куклой" - святотатство, самое страшное преступление для мирян, не говоря уже о духовных лицах!

В-третьих, требует объяснения сама рубашечка. По определению реставратора Исторического музея Е. С. Вигдоновой, она принадлежала мальчику 3-5 лет из?высшего класса? общества начала XVI века. В спешке перед приездом "комиссии" могли вообще ничего не класть! А здесь - как бы "часть" человека, над которым совершалось отпевание.

Так что же, Георгий был?

Предполагаемый сын Соломонии и Василия мог родиться в июле, самое позднее - в августе 1526 года. А в сентябре этого года, через месяц или два, Василий делает старице Софье поистине царский подарок. Вот этот знаменательный документ, датированный 19 сентября 7035 (1526) года.

"Се яз Князь Великий Василий Иванович всеа Русии пожаловал есми Старицу Софью в Суздале своим селом Вышеславским с деревнями и с починки..."

По какому случаю такой подарок опальной? За "обиду" развода? Возможно. Но, кроме совпадения дат, настораживает и другое соображение. Такие подарки получали великие княгини от своих супругов в случае рождения наследников! Нельзя ли увидеть в этой дарственной первый шаг Василия к "признанию" Георгия?

Еще один документ. Воскресенская летопись под тем же годом сообщает: "Того же лета поставил киязь великий... церковь камену у Фроловских (теперь Спасских) ворот Кремля святого мученика Георгия".

Почему поставил? По какому обету? В честь какого события? Об этом документы умалчивают. Но известно, что строительство храма в честь святого патрона новорожденного у великокняжеской семьи того времени было в обычае.

Через год после рождения Ивана IV Василий тоже ставит церковь в честь его святого. Таким образом, устройством храма в честь "святого мученика Георгия" Василий как бы публично признавался в рождении у него сына!.

Сопоставив это известие Герберштейна с поволжскими легендами о разбойнике Георгии Кудеяре, Л. Г. Григорьев и А. Л. Никитин пришли к выводу, что сын Соломонии был ею укрыт и впоследствии выжил. Чтобы спасти Георгия и был создан суздальский кенотаф. Он должен был показать московским властям – мальчик умер и проблема тайного наследника (а мифический Георгий был на пять лет старше сына Василия III и его второй жены Елены Глинской, Ивана Грозного) решилась. Тем не менее слухи о том, что «братец» жив, достигли Грозного. Тогда, как полагают Г. Л. Григорьев и А. Л. Никитин, царь создал опричный корпус, гонялся за Георгием по всей стране, и наконец настиг и убил в Новгороде, для чего разорил по дороге Тверь, а затем, за компанию, еще и Псков.

Выдающийся знаток XVI в. академик М. Н. Тихомиров предложил свою любопытную гипотезу. Ее особенность уже в том, что она высказана в художественной форме. Это небольшой рассказ «Соломонида», созданный ученым в 1960-е гг. Он посвящен трагической истории великой княгини и завершается повествованием о второй свадьбе Василия III и рождении у него сына Ивана.

«Весть о рождении великого князя Ивана Васильевича, – пишет М. Н. Тихомиров, – быстро распространилась по городам и селам, дошла она и в Суздаль до Покровского монастыря, где томилась Соломонида, но Соломонида отнеслась к этому известию равнодушно. Она качала на руках тряпичную куклу, ласкала ее и называла своим любимым Юрочкой, великим князем Юрием Васильевичем, глядя радостными и в то же время бессмысленными глазами на небеса и плывущие по ним облака, на далекие облака, безмолвно смотревшие на людские преступления». Итак, согласно литературной версии М. Н. Тихомирова, несчастная Соломония сошла с ума, и придумала себе «ребенка» в виде тряпичной куклы.

И все же постараемся найти другой возможный ответ. Дают его этнографические параллели. У северных хантов зафиксирован обычай, когда при отсутствии тела умершего (он мог утонуть или пропасть без вести) делали заменитель погребального сооружения – «ура-хот» («ура-дом»). Это небольшое сооружение, подобное тому, в котором помещали тело покойника. Внутрь него клался собственно «ура» – изображение умершего, представлявшее собой комплект миниатюрной одежды, как правило без твердой основы.

По представлениям угров подобные кенотафы позволяли умершему, чье тело не найдено в загробном мире, занять свое место среди родственников.

Таким образом, суздальский кенотаф с тряпичным «мальчиком» может быть подобным заменителем могилы. Ребенок погиб и тело его не было обнаружено. Для родственников, а также для свершения заупокойных служб и изготовили ложную могилу. Смущает одно: изготовление подобной могилы в храме противоречит православным канонам. Однако в далеком XVI в., могли и не смущаться по таким поводам...

Васи́лий III Иванович- Великий князь владимирский и московский в 1505-1533, сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, отец Ивана IV Грозного. В договоре от 1514 года с императором Священной Римской империи Максимилианом I впервые в истории Руси назван царём (цезарем).

Василий был вторым сыном Ивана III и старшим сыном второй жены Ивана Софии Палеолог. Кроме старшего, у него было четыре младших брата:

- Юрий Иванович, князь дмитровский (1505-1536)

- Дмитрий Иванович Жилка, князь углицкий (1505-1521)

- Семён Иванович, князь калужский (1505-1518)

- Андрей Иванович, князь старицкий и волоколамский (1519-1537)

Иван III, проводящий политику централизации, заботился о передаче всей полноты власти по линии старшего сына, с ограничением власти младших сыновей. Поэтому он уже в 1470 году объявил своим соправителем старшего сына от первой жены Ивана Молодого. Однако в 1490 году тот умер от болезни. При дворе создалось две партии: одна группировалась вокруг сына Ивана Молодого, внука Ивана III Дмитрия Ивановича и его матери, вдовы Ивана Молодого, Елены Стефановны, а вторая вокруг Василия и его матери Софьи.

Поначалу верх брала первая партия. В окружении княжича Василия не без участия его матери созрел заговор против Дмитрия. В частности, некоторые дети боярские и дьяки, поддерживавшие не слишком любимую в Москве Софью, целовали крест и присягали Василию и советовали ему бежать с казной на север, расправившись предварительно с Дмитрием. Этот заговор был раскрыт, а его участники, в том числе Владимир Гусев были казнены. Василий и его мать подверглись опале, по приказу Ивана были удалены подальше от князя и заключены под стражу. Но Софья не сдавалась. Ходили даже слухи, что она «ворожила» на Ивана и даже пыталась его отравить. Дмитрий Иванович был венчан 4 февраля 1498 года в Успенском соборе на великое княжение.

Однако сторонники внука не без происков Софьи вошли в конфликт с Иваном III. В 1499 году князья Патрикеевы и Ряполовские были одними из главных союзников Дмитрия-внука.

«В лето 7007-го генваря князь великий велел поимати бояр своих, князя Ивана Юриевичя з детми, да князя Семена Ивановичя Ряполовского; и велел казнити князя Семена Ивановичя Ряполовского, отсекоша ему главу на реце на Москве, пониже мосту, февраля 5, во вторник; а князя Ивана Юриевичя пожаловал от казни, отпустил его в черньци к Троици, а сына его, князя Василя Ивановичя Кривого, отпустил в монастырь в Кирилов на Белоозеро»

В конце концов опала постигла и самого Дмитрия и его мать в 1502 году. 21 марта 1499 г. Василий был объявлен Великим князем Новгородским и Псковским, а 14 апреля 1502 года Великим князем Московским и Владимирским и Всея Руси самодержцем, то есть он стал соправителем отца. После смерти Ивана в 1505 году Дмитрий был закован в цепи и скончался в 1509 году. Василий уже не боялся потерять свою власть.

Первый брак был устроен его отцом Иваном, который сначала пытался найти ему невесту в Европе, но поиски не закончились успехом. Пришлось выбирать из 1500 знатных девиц, представленных ко двору для этой цели со всей страны. Отец первой жены Василия Соломонии, Юрий Константинович Сабуров, был писцом Обонежской пятины Новгородской земли, внуком боярина Федора Сабура. После свадьбы дочери он стал боярином и отдал другую свою дочь за стародубского князя. Впервые в российской истории правящий монарх брал себе в жены не представительницу княжеской аристократии или иностранную принцессу, а женщину из высшей прослойки "служилых людей".

Поскольку первый брак был бесплоден, Василий добился развода в 1525 году, и в начале следующего (1526-го) года женился на Елене Глинской, дочери литовского князя Василия Львовича Глинского. Первоначально новая супруга также не могла забеременеть, но в конце концов 25 августа 1530 года у них родился сын Иван, будущий Иван Грозный, а затем и второй сын - Юрий.

По пути в Волоколамск Василий получил на левом бедре подкожный нарыв, который очень быстро развивался, доктора не могли оказать помощь. (Возможно, это был рак в последней стадии, но в XVI в. таких диагнозов не ставили). Уже без сил великого князя доставили в подмосковное село Воробьёво. Понимая, что ему не выжить, Василий написал завещание, призвал митрополита Даниила, нескольких бояр и просил их признать наследником престола трёхлетнего сына Ивана.

Внутренняя политика

Василий III считал, что власть великого князя ничто не должно ограничивать. Пользовался активной поддержкой Церкви в борьбе с феодальной боярской оппозицией, круто расправляясь со всеми недовольными.

В 1521 году митрополит Варлаам был сослан из-за отказа участвовать в борьбе Василия против князя Василия Ивановича Шемячича, князья Рюриковичи Василий Шуйский и Иван Воротынский были изгнаны. Дипломат и государственный деятель Иван Берсень-Беклемишев был казнён в 1525 из-за критики политики Василия, а именно из-за открытого неприятия греческой новизны, которая пришла на Русь вместе с Софией Палеолог. В течение правления Василия III увеличилось земельное дворянство, власти активно ограничивали иммунитет и привилегии бояр - государство шло по пути централизации. Однако деспотические черты управления, в полной мере проявившиеся уже при его отце Иване III и деде Василии Тёмном, в эпоху Василия только ещё более усилились.

В церковной политике Василий безоговорочно поддерживал иосифлян. Максим Грек, Вассиан Патрикеев и другие нестяжатели были приговорены на Церковных соборах кто к смертной казни, кто к заточению в монастырях.

В правление Василия III был создан новый Судебник, который, однако, не дошел до нас.

Как сообщал Герберштейн, при московском дворе считалось, что Василий властью превосходил всех монархов мира и даже императора. На лицевой стороне его печати имелась надпись: «Великий Государь Василий Божией милостью царь и господин всея Руси». На оборотной стороне значилось: «Владимирской, Московской, Новгородской, Псковской и Тверской, и Югорьской, и Пермской, и многих земель Государь».

Время правления Василия - эпоха строительного бума на Руси, начавшегося во время правления его отца. В Московском Кремле возведен Архангельский собор, а в Коломенском построена Вознесенская церковь. Строятся каменные укрепления в Туле, Нижнем Новгороде, Коломне, и других городах. Основываются новые поселения, остроги, крепости.

Объединение русских земель

Василий в своей политике в отношении других княжеств продолжал политику своего отца по собиранию русских земель.

В 1509 году, находясь в Великом Новгороде, Василий приказал собраться при нём псковскому посаднику и прочим представителям города, в том числе и всем челобитникам, недовольным ими. Прибыв к нему в начале 1510 года на праздник Крещения Господня, псковичи были обвинены в недоверии великому князю и их наместники были казнены. Псковичи были вынуждены просить Василия принять себя в его отчину. Василий приказал отменить вече. На последнем в истории Псковской республики вече было решено не сопротивляться и выполнить требования Василия.

24 января Василий прибыл в Псков и поступил с ним так же, как и его отец с Новгородской республикой в 1478 году. 300 самых знатных семей города были переселены в Московские земли, а их деревни отданы московским служилым людям.

Наступила очередь Рязани, давно уже лежавшей в сфере влияния Москвы.

В 1517 году Василий призвал к себе в Москву рязанского князя Ивана Ивановича, пытавшегося вступить в союз с крымским ханом, и велел посадить его под стражу (в дальнейшем Ивана постригли в монахи и заточили в монастырь), а его удел забрал себе. После Рязани было присоединено Стародубское княжество, в 1523 году - Новгород-Северское, с князем которого Василием Ивановичем Шемячичем поступили по примеру рязанского - заточили в Москве.

Внешняя политика

См. также: Русско-казанские войны, Русско-литовская война (1507-1508), Мятеж Глинских и Русско-литовская война (1512-1522)В начале правления Василию пришлось начать войну с Казанью. Поход был неудачен, русские полки, которыми командовал брат Василия, князь углицкий Дмитрий Иванович Жилка, были разбиты, но казанцы запросили мира, который и был заключен в 1508 году. В то же время Василий, воспользовавшись смутой в Литве после смерти князя литовского Александра, выставил свою кандидатуру на престол Гедимина. В 1508 году взбунтовавшийся литовский боярин Михаил Глинский в Москве был принят очень радушно. Война с Литвой привела к довольно выгодному для Московского князя миру в 1509 году, по которому литовцами были признаны захваты его отца.

В 1512 году началась новая война с Литвой.

19 декабря Василий, Юрий Иванович и Дмитрий Жилка выступили в поход. Смоленск был осаждён, но взять его не получилось, и русское войско вернулось в Москву в марте 1513 года.

14 июня Василий снова выступил в поход, но, отправив воевод к Смоленску, сам остался в Боровске, ожидая, что будет дальше. Смоленск снова был осаждён, а его наместник, Юрий Сологуб, разбит в открытом поле. Только после того Василий самолично приехал к войскам. Но и эта осада была неудачной: осаждаемым удавалось восстанавливать разрушаемое. Опустошив окрестности города, Василий велел отступить и возвратился в ноябре в Москву.

8 июля 1514 года войско во главе с Великим князем вновь выступило к Смоленску (см. также: Осада Смоленска (1514) ), на этот раз вместе с Василием шли его братья Юрий и Семен.

Новая осада началась 29 июля. Артиллерия, которой руководил пушкарь Стефан, наносила осаждаемым тяжелые потери. В тот же день Сологуб и духовенство города вышли к Василию и согласились сдать город.

31 июля жители Смоленска присягнули великому князю, и Василий 1 августа вступил в город. Вскоре были взяты окрестные города - Мстиславль, Кричев, Дубровны. Но Глинский, которому польские летописи приписывали успех третьего похода, вступил в сношения с королем Сигизмундом. Он расчитывал, что получит от Василия III Смоленск в качестве вотчины, однако государь решил иначе. Очень скоро заговор разоблачили, а самого Глинского заточили в Москве. Некоторое время спустя русское войско, которым командовал Иван Челядинов, потерпело тяжелое поражение под Оршей, но литовцы вернуть Смоленск так и не смогли. Смоленск остался спорной территорией до конца правления Василия III. В это же время жителей Смоленщины уводили в московские области, а жителей ближних к Москве областей переселяли в Смоленск.

В 1518 году казанским ханом стал дружески настроенный к Москве Шах Али-хан, но правил он недолго: в 1521 году его сверг крымский ставленник Сахиб Гирей. В том же году, выполняя союзные обязательства с Сигизмундом, крымский хан Мехмед I Гирей объявил набег на Москву. Вместе с ним из своих земель выступил казанский хан, под Коломной крымчаки и казанцы объединили свои армии вместе. Русское войско под руководством князя Дмитрия Бельского потерпело поражение на реке Оке и было вынуждено отступить. Татары подошли к стенам столицы. Сам Василий в то время уехал из столицы в Волоколамск собирать армию. Магмет-Гирей не собирался брать город: опустошив округу, он повернул обратно на юг, опасаясь астраханцев и собранного Василием войска, однако, взяв с великого князя грамоту о том, что тот признает себя верным данником и вассалом Крыма. На обратном пути, встретив войско воеводы Хабара Симского у Переяславля Рязанского, хан начал на основании этой грамоты требовать капитуляции его войска. Но, выпросив татарских послов с этим письменным обязательством к себе в ставку, Иван Васильевич Образец-Добрынский (такое было родовое имя Хабара) удержал грамоту, а татарское войско разогнал пушками.

В 1522 году в Москве опять ожидали крымцев, Василий с войском даже сам стоял на Оке. Хан так и не пришел, однако опасность со стороны степи не миновала. Поэтому Василий в том же 1522 году заключил перемирие с литовцами, по которому Смоленск остался за Москвой.

Казанцы же всё не успокаивались.

В 1523 году, в связи с очередной резнёй русских купцов в Казани Василий объявил новый поход. Разорив ханство, на обратном пути он основал город Васильсурск на Суре, который должен был стать новым надёжным местом торга с казанскими татарами.

В 1524 году после третьего похода на Казань был свергнут союзный Крыму Сахиб Гирей, а вместо него ханом был провозглашен Сафа Гирей.

В 1527 году было отражено нападение Исляма I Гирея на Москву. Русские войска заняли оборону в 20 км от Оки. Осада Москвы и Коломны длилась пять дней, после чего московская армия перешла Оку и разгромила крымское войско на реке Осётр. Очередное степное нашествие было отбито.

В 1531 году по просьбе казанцев ханом был провозглашен касимовский царевич Джан-Али хан, однако продержался он недолго - после смерти Василия его свергла местная знать.

Детство и ранняя молодость Василия прошли в тревогах и испытаниях. Далеко не сразу он был провозглашен наследником своего отца, поскольку у Ивана III был старший сын от первого брака - Иван Молодой. Нов 1490 году Иван Молодой умер. Иван III должен был решать, кому завещать престол - сыну Василию или внуку Дмитрию Ивановичу. Большинство бояр поддерживало Дмитрия и его мать Елену Стефановну. Софью Палеолог в Москве не любили, на ее сторону встали только дети бояр и дьяки. Дьяк Федор Стромилов известил Василия, что отец хочет пожаловать великим княжением Дмитрия, и вместе с Афанасием Яропкиным, Поярком и другими детьми боярскими начал советовать молодому князю выехать из Москвы, захватить казну в Вологде и на Белоозере и погубить Дмитрия. Главные заговорщики набрали себе и других соумышленников и привели их тайно к крестному целованию. Но заговор был открыт в декабре 1497 года. Иван III велел держать сына на его же дворе под стражей, а приверженцев его казнить. Шестерых казнили на Москве-реке, многих других детей боярских бросили в тюрьмы. В то же время великий князь рассердился и на жену свою за то, что к ней приходили ворожеи с зельем; этих лихих баб отыскали и утопили в Москве-реке ночью, после чего Иван стал остерегаться жены.

4 февраля 1498 года он венчал в Успенском соборе Дмитрия-"внука" на великое княжение. Но торжество бояр не было продолжительным. В 1499 году опала настигла две знатнейшие боярские семьи - князей Патрикеевых и князей Ряполовских. Летописи не говорят, в чем состояли их крамолы, но нет сомнений, что причину надо искать в их действиях против Софьи и ее сына. После казни Ряполовских Иван III начал, повыражению летописцев, нерадеть о внуке и объявил сына Василия великим князем Новгорода и Пскова. 11 апреля 1502 года он положил опалу на Дмитрия и его мать Елену, посадил их под стражу и не велел называть Дмитрия великим князем, а 14 апреля пожаловал Василия, благословил и посадил на великое княжение Владимирское, Московское и всея Руси самодержцем.

Следующей заботой Ивана III было найти для Василия достойную супругу. Он поручил своей дочери Елене, бывшей замужем за великим князем Литовским, разузнать, у каких государей будут дочери на выданье. Но старания его на этот счет остались безуспешны, равно как и поиски женихов и невест в Дании и Германии. Иван принужден был уже в последний год своей жизни женить Василия на Соломонии Сабуровой, выбранной из 1500 девиц, представленных для этого ко двору. Отец Соломонии, Юрий, не был даже боярином.

Став великим князем, Василий шел во всем по пути, указанном его родителем. От отца же он наследовал страсть к строительству. В августе 1506 года умер литовский великий князь Александр. Враждебные отношения между двумя государствами после этого возобновились. Василий принял к себе литовского мятежника князя Ми-хайла Глинского. Только в 1508 году заключен был мир, по которому король отказался от всех отчин, принадлежавших князьям, перешедшим при Иване III под власть Москвы. Обезопасив себя со стороны Литвы, Василий решил покончить с независимостью Пскова. В 1509 году он поехал в Новгород и приказал прибыть к себе псковскому наместнику Ивану Михайловичу Ряпне-Оболенскому и псковичам, чтобы он мог разобрать их взаимные жалобы. В 1510 году на праздник Крещения он выслушал обе стороны и нашел, что псковские посадники наместника не слушались, и было ему от псковичей много обид и насилий. Также Василий обвинил псковичей в том, что они государево имя презирали и не проявляли к нему должных почестей. За это великий князь наложил опалу на наместников и велел их схватить. Тогда посадники и другие псковичи, признав свою вину, били Василию челом, чтоб он пожаловал свою отчину Псков и устроил ее как ему Бог известил. Василий велел сказать: "Вечу в Пскове не быть, а быть в Пскове двум наместникам". Псковичи, собрав вече, стали думать, выступить ли против государя и за переться ли в городе. Наконец решили покориться. 13 января сняли они вечевой колокол и со слезами отправили в Новгород. 24 января Василий приехал в Псков и устроил здесь все по своему усмотрению. 300 самых знатных семей, бросив все свое добро, должны были переселиться в Москву. Деревни выведенных псковских бояр были отданы московским.

От псковских дел Василий вернулся к литовским. В 1512 году началась война. Главной целью ее был Смоленск. 19 декабря Василий выступил в поход с братьями Юрием и Дмитрием. Шесть недель он осаждал Смоленск, но безуспешно, и вернулся в Москву в марте 1513 года. 14 июня Василий вторично выступил в поход, сам остановился в Боровске, а к Смоленску отправил воевод. Они разбили наместника Юрия Сологуба и осадили город. Узнав об этом, Василий сам приехал в лагерь под Смоленск, но и на этот раз осада была неудачной: то, что москвичи разрушали днем, смоляне заделывали ночью. Удовлетворившись опустошением окрестностей, Василий велел отступить и возвратился в Москву в ноябре. 8 июля 1514 года он выступил в третий раз к Смоленску с братьями Юрием и Семеном. 29 июля началась осада. Артиллерией руководил пушкарь Стефан. Огонь русских пушек наносил смолянам страшный урон. В тот же день Сологуб с духовенством вышел к Василию и согласился сдать город. 31 июля смоляне присягнули великому князю, и 1 августа Василий торжественно вступил в город. Пока он устраивал здесь дела, воеводы взяли Мстиславль, Кричев и Дубровны. Радость при московском дворе была необычайная, поскольку присоединение Смоленска оставалось заветной мечтой еще Ивана III. Неудовлетворен был один Глинский, хитроумию которого польские летописи главным образом и приписывают успех третьего похода. Он надеялся, что Василий даст ему Смоленск в удел, но ошибся в ожиданиях. Тогда Глинский завел тайные сношения с королем Сигизмундом. Очень скоро его разоблачили и в оковах отправили в Москву. Некоторое время спустя русское войско под командованием Ивана Челядинова потерпело тяжелое поражение от литовцев под Оршею, но литовцы не смогли после этого взять Смоленск и таким образом не воспользовались своей победой.

Тем временем собирание русских земель шло своим чередом. В 1517 году Василий вызвал в Москву рязанского князя Ивана Ивановича и велел схватить его. После этого Рязань была присоединена к Москве. Сразу вслед за тем присоединили Стародубское княжество, а в 1523 году - Новгород-Северское. Князь Новгород-Северский Василий Иванович Шемякин, подобно рязанскому князю, был вызван в Москву и заключен в темницу.

Хотя война с Литвой фактически не велась, мир заключен не был. Союзник Сигизмунда крымский хан Магмет-Гирей в 1521 году совершил набег на Москву. Московское войско, разбитое на Оке, бежало, и татары подступили к стенам самой столицы. Василий, не дожидаясь их, уехал в Волоколамск собирать полки. Магмет-Гирей не был, однако, расположен брать город. Опустошив землю и захватив несколько сот тысяч пленников, он ушел обратно в степь. В 1522 году опять ждали крымцев, и Василий с большим войском сам караулил на Оке. Хан не пришел, но его нашествия нужно было постоянно опасаться. Поэтому Василий сделался более сговорчивым в переговорах с Литвой. В том же году заключено было перемирие, по которому Смоленск остался за Москвой.

Итак, государственные дела потихоньку образовывались, но будущность русского престола оставалась неясной. Василию было уже 46 лет, но он еще не имел наследников: великая княгиня Соломония была бесплодной. Тщетно употребляла она все средства, которые приписывались ей знахарями и знахарками того времени, - детей не было, исчезла и любовь мужа. Василий с плачем говорил боярам: "Кому по мне царствовать на Русской земле и во всех городах моих и пределах? Братьям передать? Но они и своих уделов устроить не умеют". На этот вопрос послышался ответ между боярами: "Государь, князь великий! Неплодную смоковницу посекают и изметают из винограда". Так думали бояре, но первый голос принадлежал митрополиту Даниилу, который одобрил развод. Неожиданное сопротивление Василий встретил со стороны инока Вассиана Косого, бывшего князя Патрикеева, и известного Максима Грека. Несмотря, однако, на это сопротивление, в ноябре 1525 года был объявлен развод великого князя с Соломонией, которую постригли под именем Софьи в Рождественском девичьем монастыре, а потом отослали в Суздальский Покровский монастырь. Так как на это дело смотрели с разных точек зрения, то неудивительно, что до нас дошли о нем противоречивые известия: в одних говорится, что развод и пострижение последовали согласно желаниям самой Соломонии, даже по ее просьбе и настоянию; в других, наоборот, пострижение ее представляется делом насильственным; распустили даже слухи, что вскоре после пострижения у Соломонии родился сын Георгий. В январе следующего 1526 года Василий женился на Елене, дочери умершего князя Василия Львовича Глинского, родной племяннице знаменитого князя Михаила. Новая супруга Василия во многом отличалась от тогдашних русских женщин. Елена усвоила от отца и дяди иноземные понятия и обычаи и, вероятно, пленила великого князя. Желание понравиться ей было так велико, что, как говорят, Василий III даже обрил для нее свою бороду, что, по тогдашним понятиям, было несовместимо не только с народными обычаями, но и с православием. Великая княгиня все более и более овладевала своим супругом; но время проходило, а желанная цель Василия - иметь наследника - не достигалась. Возникло опасение, что и Елена останется так же бесплодна, как и Соломония. Великий князь вместе с женой совершал путешествия по разным русским монастырям. Во всех русских церквях молились о чадородии Василия - ничего не помогало. Прошло четыре года с половиной, пока наконец царственная чета не прибегла в молитвах к преподобному Пафнутию Боровскому. Тогда только Елена сделалась беременной. Радость великого князя не имела пределов. Наконец 25 августа 1530 года Елена родила первенца Ивана, а через год и несколько месяцев - другого сына, Юрия.

Но едва старшему, Ивану, минуло три года, как Василий серьезно занемог. Когда он ехал от Троицкого монастыря в Волок Дамский, на левом бедре, на сгибе, у него показалась багровая болячка размером с булавочную головку. После этого великий князь начал быстро изнемогать и приехал в Волоколамск уже без сил. Врачи принялись лечить Василия, но ничего не помогало. Из болячки вытекало гною больше таза, вышел и стержень, после чего великому князю стало легче. С Волока он по ехал в Иосифе-Волоколамский монастырь. Но облегчение было недолгим. В конце ноября Василий совсем без сил приехал в подмосковное село Воробьеве. Лекарь Глинского Николай, осмотрев больного, сказал, что осталось уповать только на Бога. Василий понял, что смерть близка, написал завещание, благословил своего сына Ивана на великое княжение и скончался 3 декабря. Погребен в Москве, в Архангельском соборе.

Все монархи мира. Россия. 600 кратких жизнеописаний. Константин Рыжов. Москва, 1999 г.

Василий III (1479-1533), великий князь Московский с 1505, сын Ивана III и Софьи Палеолог - племянницы последнего византийского императора. Продолжал политику своего отца по укреплению и централизации Рус. гос-ва, вёл упорную политич. борьбу с феод, оппозицией. В правление В. III росло поместное дворянское землевладение; принимались меры по ограничению привилегий княжеско-боярской аристократии. При нём к Москве были присоединены последние полусамостоят. рус. земли: в 1510 Псков, в 1513 Волоцкий удел, ок. 1521 Рязанское, в 1522 Новгород-Северское княжества. В 1507-08 руководил рус. войсками в войне с Литвой, в результате к-рой литовский князь Сигизмунд отказался от ранее захваченных рус. земель. Когда в 1512 война с Литвой возобновилась и в союзе с Сигизмундом выступили крымские татары, В. III выставил против них 100-тыс. рус. войско, в составе к-рого были первые отряды «пищальников», вооружённых огнестрельным оружием. При осаде рус. войсками Смоленска умело применил арт-ю, к-рая сыграла решающую роль при взятии крепости и города (1514). В 1518-22 вёл борьбу с крымскими и казанскими татарами. Потерпев поражение под Казанью, В. III создал вблизи неё крепость Васильсурск, к-рая стала опорой в борьбе с Казанским ханством. Значит, развитие получила общерус. культура. Усилились экономич. и политич. связи со странами Европы.

Использованы материалы Советской военной энциклопедии в 8-ми томах, том 2.

Василий III Иванович (25.03.1479-3.12.1533), вел. князь Московский, сын Ивана III и Софьи Палеолог, получил при Крещении имя Гавриил. Когда в 1490 скончался старший сын Ивана III, Иван Молодой, большинство князей и бояр выступили за назначение наследником его сына Дмитрия, внука Ивана III; немногие дети боярские и дьяки поддерживали царицу Софью, желавшую возвести на престол своего сына Василия. Иван III не только склонился в сторону внука, но 4 февр. 1498 устроил в Успенском соборе торжественное венчание его, т. о. признав его своим наследником. Но вскоре последовала опала на влиятельных сторонников Дмитрия (князья Патрикеевы, Ряполовские); восторжествовали Софья Палеолог и ее партия. В 1502 наследника и мать его Елену посадили под стражу и приказано было не называть Дмитрия вел. князем. Вскоре Иван благословил на великокняжеский стол сына Василия. С этого времени имя Василия появляется на грамотах рядом с отцовским как вел. князя. По восшествии на престол (1505) Василий еще более отягчил узы брата, и тот через 3,5 года скончался в заточении.

В начале правления Василию пришлось бороться с непокорными казанцами. Хотя брат вел. князя Дмитрий, по прозвищу Жилка, потерпел под Казанью поражение, казанский хан, испугавшись новых обширных приготовлений к наступлению, просил мира, который и был заключен в 1508. В то же время Василий, воспользовавшись смутой в Литве, выставил себя кандидатом на престол после смерти короля Александра. Когда взбунтовавшийся боярин Михаил Глинский бежал в Москву, то был принят радушно. Война с Литвой привела к довольно выгодному для Московского князя миру (1509).

Вскоре осложнились дела с Псковом. Воспользовавшись смутой и борьбой партий, вел. князь отозвал из Пскова наместника П. В. Великого и послал туда грозного кн. И. М. Репню-Оболенского. Последовали жалобы от обиженных псковичей. Василий обещал разобрать их по приезде в Новгород, куда он в сопровождении многочисленного войска вскоре и прибыл. Псковичи отправили к князю посольство. Василий милостиво принял его и обещал наказать Репню, как только в Новгороде соберется достаточное количество жалобщиков. Когда жалобщики и наместник прибыли, первые были собраны в палате владычного двора, где их заперли, заявив что они «поиманы есте Богом и вел. князем Василием Ивановичем». Псковичи перепугались и растерялись. К ним был послан от вел. князя дьяк Третьяков-Далматов. На вече у Св. Софии посол объявил волю князя, чтобы веча более не было, вечевой колокол был снят, чтобы в городе было два княжеских наместника, а также наместники по пригородам. Мучительную ночь на 13 янв. 1510 провели псковичи, но им пришлось уступить князю и на все согласиться. Лучшие люди (до 300 семей) были после того выселены в Московскую обл., а на их место присланы верные москвичи. Псковская община городская пала, и управление городом было коренным образом преобразовано.

Между тем вновь накапливались недоразумения с западными соседями. На борьбе с Литвой особенно настаивал обиженный Сигизмундом Михаил Глинский. Раздавались жалобы и от вдовы Александра, Елены Ивановны, сестры вел. князя. В 1512 эти отношения еще более обострились из-за казней короля Сигизмунда, подбивавшего Менгли-Гирея и крымских татар нарушить мир с Москвой. В 1513, узнав о договоре Литвы с ханом, Василий двинулся в поход вместе с Михаилом Глинским и воеводами Данилом Щеней и Репней-Оболенским, поставив себе целью отнять у Сигизмунда Смоленскую землю. В н. 1514 московская рать выиграла битву в открытом поле, но все приступы к Смоленску терпели неудачу из-за отсутствия сильной артиллерии и инженеров. В то же время Василий заключил союзный договор с имп. Максимилианом. Наконец 1 авг. Смоленск был взят. Однако измена Михаила Глинского, понявшего, что стать кн. Смоленским ему не удастся, а также продвижение к Смоленску сильной рати во главе с Сигизмундом заставили русских двинуться к Орше, где они под предводительством боярина И. А. Челяднина были разбиты в сер. сентября. Литовцами командовал К. К. Острожский. Смоленск остался, однако, в руках Москвы. Следующие девять лет московско-литовская война не изобиловала решительными сражениями. Обе стороны не прочь были заключить мир. Посредником выступил имп. Максимилиан, пославший в 1517 посольство к Василию во главе с З. фон Герберштейном. Переговоры были прерваны из-за несговорчивости сторон, а затем - смерти императора. В войну вмешался Тевтонский орден, враг Польши. В 1522 было заключено пятилетнее перемирие между Василием и Сигизмундом, причем москвичи удержали Смоленск за собой. Позже срок перемирия был продлен, но попыткам заключить вечный мир мешал вопрос о Смоленске.

В то же время продолжались путаные, изменчивые, большей частью враждебные отношения с Крымом и Казанью. После смерти Менгли-Гирея (1515) крымским ханом стал старший его сын, ненавистник Москвы Махмет-Гирей. Внезапные нападения на окраины Московского государства возобновились. Осложнение внесли дела казанские. В 1517 в Казани со смертью Махмет-Аниня пресеклась династия Улу-Махмета. Крымский хан добивался возведения на освободившийся престол брата Саиб-Гирея, даже заискивал перед Москвой и в угоду ей напал на Литовское государство и опустошил его окраины. Но Василий посадил в Казани подручного ему хана Шиг-Алея (1519), которому раньше дал Касимовское ханство. Махмет-Гирей сдержался, но решил отомстить и в 1521 снарядил брата Саиба добывать Казанское ханство. Трусоватый и нелюбимый казанцами Шиг-Алей был изгнан, а его место занял Саиб. Между тем Махмет втайне собрал войско, двинулся в московские пределы и вскоре очутился на Оке. Под Коломной он соединился с братом; наскоро собранная московская рать под предводительством кн. Дмитрия Бельского отступила. Василий бежал из Москвы на север. Махмет двинулся к Москве, но упустил удобное время и не занял ее, лишь опустошив окрестности. Слухи о враждебных замыслах астраханцев и движении московского войска заставили хана удалиться на юг, захватив с собой огромный полон. Задумав поход в следующем году, Махмет понял, что на русских уже нельзя напасть врасплох. Вскоре Махмет-Гирей умер. Собранные против крымцев силы Василий направил на Казань. После целого ряда походов в последующие годы Московскому князю удалось в 1530 посадить в Казани своего хана, брата Шиг-Алея, Еналея Касимовского.

Во время великокняжения Василия к Москве был присоединен последний удел - Рязанский. По причине малолетства Рязанского кн. Ивана Ивановича управляла мать его, Агриппина, во всем послушная Москве. Когда Иван Иванович возмужал, он, понадеявшись на помощь Крыма и Литвы, отнял власть у матери и вступил в переговоры с Махметом. Василий потребовал Рязанского князя к себе в Москву, где взял его под стражу, а в Рязанскую землю были посланы великокняжеские наместники (1520).

В то же время Василий присоединил значительную часть Северской земли. Черниговско-Северские князья, утратив значение удельных владетелей, переходили в большом количестве на службу к Московскому князю. В 1-й пол. XVI в. в этой области было еще два сильных владетельных князя, внуки врагов Василия II, Василий Семенович Стародубский (внук Ивана Можайского) и Василий Иванович Новгород-Северский (внук Дмитрия Шемяки). Оба, хотя и слушались вел. князя, находились между собой в постоянной вражде. Этим воспользовался Василий, вероломно задержав в Москве, несмотря на охранительную грамоту, князя Новгород-Северского, изгнавшего перед тем Стародубского князя, и заключил его в темницу, а Стародубское княжество присоединил к Москве (1523).

Последнее десятилетие княжения Василия ознаменовалось сложной историей в его семейной жизни. Князь был женат на Соломонии Сабуровой, но оставался бездетным. Митр. Варлаам, противник развода, был смещен, а митрополитом избран угодный Василию Даниил. Соломонию против ее воли постригли в нояб. 1525 в монастырь, а в янв. 1526 вел. князь женился на племяннице Михаила Глинского Елене Глинской. В авг. 1530 у князя уже был сын, будущий царь Иван IV, прозванный Грозным. 4 дек. 1533 Василий скончался после тяжкой болезни и от неумелого лечения злокачественного нарыва, перед смертью приняв схиму с именем Варлаам.

Во внутренней политике, как и во внешней, Василий III являлся продолжателем Ивана III, но более решительным. Он отдалил еще больше боярство, сознательно проводил идею полноты и неограниченности своей власти, в чем поддерживала его одна партия духовенства («иосифляне»); с придворными и боярами обращался резко, повелительно. Из близких к нему людей надо упомянуть Ивана Шигону-Поджогина, пожалованного титулом «советника», и думного дьяка Меньшого Путятина. О них современники отзывались, что вел. князь «запершися сам третей у постели всякия дела делает».

В правление Василия III был создан новый Судебник (до наших дней не дошел). Посол германского имп. Максимилиана Герберштейн писал, что Василий властью превосходил всех монархов мира. На лицевой стороне его печати имелась надпись: «Великий Государь Василий Божией милостью царь и господин всея Руси». На оборотной стороне значилось: «Владимирской, Московской, Новгородской, Псковской и Тверской, и Югорьской, и Пермской, и многих земель Государь».

В его правление в Кремле Московском был заново возведен Архангельский собор, а в с. Коломенском под Москвой построена Вознесенская церковь.

Использованы материалы сайта Большая энциклопедия русского народа - http://www.rusinst.ru

Василий Иоанович. Современная икона.

Василий Иоаннович (1505 - 1533). Спор о престолонаследии, который возник в конце великокняжения Иоанна III и в котором бояре, из ненависти к супруге Иоанна III и матери В. I., Софии Фоминишне Палеолог, держали сторону Димитрия Иоанновича, отразился на всем времени великокняжения В. I. Он правил посредством дьяков и людей, не выдававшихся знатностью и древностью рода. При таком порядке он находил сильную опору в влиятельном Волоколамском монастыре, монахи которого назывались иосифлянами, по имени Иосифа Волоцкого, основателя этого монастыря, большого приверженца Софии Фоминишны, в которой он находил опору в борьбе с ересью жидовствующих. К старинным и знатным боярским родам В. относился холодно и недоверчиво, с боярами советовался только для виду, и то редко. Самым близким человеком к В. и его советником был дворецкий Шигона-Поджогин, из тверских бояр, с которым он решал дела, запершись вдвоем. Кроме Шигоны-Поджогина советниками В. были человек пять дьяков; они же были и исполнителями его воли. С дьяками и с незнатными своими приближенными В. обращался грубо и жестоко. Дьяка Далматова за отказ ехать в посольство В. I. лишил имения и сослал в заточение; когда БерсеньБеклемишев, из нижегородских бояр, позволил себе противоречить B. I., последний прогнал его, сказав; "Ступай, смерд, прочь, не надобен ты мне". Вздумал этот Берсень жаловаться на в. князя и на перемены, которые, по мнению Берсеня, произвела мать в. князя - и ему отрезали язык. В. I. действовал самовластно, вследствие личного характера, холодно-жестокого, и крайне расчетливого. Относительно старого московского боярства и знатных родов от племени св. Владимира и Гедимина он был крайне сдержан, ни один знатный боярин не был при нем казнен; бояре и князья, вступившие в ряды московского боярства, то и дело вспоминали старину и старинное право дружины отъезда. В. брал с них записи, клятвенные грамоты в Литву на службу не отъезжать; между прочим князь В. В. Шуйский дал такую запись: "от своего государя и от его детей из их земли в Литву, также к его братьям и никуда не отъехать до самой смерти". Такие же записи дали князья Бельские, Воротынские, Мстиславские. При В. I. только одного князя В. В. Холмского постигла опала. Дело его неизвестно и только отрывочные факты, дошедшие до нас, бросают на него некоторый слабый свет. При Иоанне III с Василия Холмского взята была клятвенная грамота не отъезжать в Литву на службу. Это не помешало ему при В. занять первое место в ряду бояр и жениться на сестре в. князя. За что постигает его опала - неизвестно; но занятие его места князем Данилой Васильевичем Щеня-Патрикеевым и нередкая смена на этом месте княжат от племени св. Владимира княжатами из роду Гедимина, дают повод думать о разладе в среде самого боярства, К отношениям В. I. к знатному боярству вполне приложимы слова проф. Ключевского, что в. князь в полковых росписях не мог назначить верного Хабара Симского вместо неблагонадежного Горбатого-Шуйского ("Боярская Дума", стр. 261), т.е. не мог столкнуть с первых рядов известные фамилии и должен был подчиняться порядку, с которым вступил в борьбу его сын. К родственникам, при малейшем столкновении, он относился с обычной суровостью и беспощадностью московских князей, на которую так жаловался противник сына В., князь Андрей Курбский, называя "издавна кровопийственным" род Калиты. Соперник В. в престолонаследии, его племянник Димитрий Иоаннович, умер в заключении, в нужде. Братья В. ненавидели людей, окружавших В., следовательно и установившийся порядок - а между тем, по бездетности В., эти братья должны были ему наследовать, именно брат его Юрий. Близкие к Василию люди должны были опасаться при Юрии потери не только влияния, но даже жизни. Поэтому, они с радостью встретили намерение Василия развестись с бесплодною супругою, Соломонией из рода Сабуровых. Может быть, этими близкими людьми внушена была и самая мысль о разводе. Митрополит Варлаам, не одобрявший мысли о разводе, был удален и замещен игуменом Волоколамского монастыря Даниилом. Иосифлянин Даниил, человек еще молодой и решительный, одобрил намерение В. Но против развода восстал инок Вассиан Косой Патрикеев, который и под монашеской рясой сохранил все страсти боярства; к нему пристал инок Максим, ученый грек, человек совершенно чуждый расчетам московской политики, вызванный в Poccию для исправления церковных книг. И Вассиан и Максим оба сосланы были в заточение; первый умер при В., а второй пережил и В., и митрополита.